- 社葬・お別れの会・合同葬ならセレモア

- 社葬の知識

- 社葬・お別れの会の基礎知識

- 【社葬のメリット・デメリット】後悔しない選択をするための全知識

【社葬のメリット・デメリット】後悔しない選択をするための全知識

社葬は、故人への最後の敬意を表すだけでなく、会社の対外的な評価を左右する重要な儀式です。しかし、その実施にはメリットとデメリットがあり、企業の担当者にとっては判断が難しい点も少なくありません。この記事では、社葬のメリットとデメリットを客観的に比較し、故人と遺族、そして会社にとって最善の選択をするための知識を網羅的に解説します。多忙な業務の合間でもスムーズな準備を進められるよう、具体的な手順や注意点もご紹介します。

社葬の選択は、メリット・デメリットの比較から始まる

社葬を検討している企業の経営者や担当者に向けて、社葬のメリットとデメリットを分かりやすく解説します。社葬と他の葬儀形式との違いや、準備の流れ、費用相場についてもご紹介します。この記事を最後までお読みいただくことで、故人の功績を称え、会社の対外的な評価を高めるための最適な選択ができるようになるでしょう。

社葬とは?他の葬儀形式との違いを解説

この章では、まず社葬の定義と、他の葬儀形式との違いを解説します。社葬と密葬・本葬、合同葬、家族葬の違いについて、それぞれの特徴を比較し、混同しやすい葬儀形式を整理していきます。自社の状況に合わせた適切な判断ができるように、ぜひ参考にしてください。

社葬の定義と、密葬・本葬との違い

社葬とは、会社が主催者となり、故人の功績を称えるとともに、会社の対外的な関係者に向けて執り行う儀式です。一般的な葬儀と異なり、費用は会社が負担し、会社の意向が強く反映されるのが特徴です。社葬は、故人の逝去後、ご遺族やごく親しい身内だけで執り行う「密葬」を先に済ませ、後日改めて社葬として行うケースが一般的です。一方、「本葬」は、一般的に故人のご友人や知人、会社関係者など多くの参列者を招いて行う通常の葬儀を指します。

社葬と合同葬、家族葬との違いを比較

合同葬は、会社と遺族が共同で主催者となる葬儀形式で、費用も両者で分担することが一般的です。遺族の意向を尊重しつつ、会社としての弔意も表したい場合に適しています。

家族葬は、故人のご家族が主催者となり、ごく親しい身内のみで故人を偲ぶ葬儀です。会社の意向よりも、遺族や故人の「静かに送ってほしい」という希望を優先する場合に選択されます。

社葬、合同葬、家族葬の違いを、以下の表にまとめました。

| 葬儀形式 | 主催者 | 参列者の範囲 | 費用の負担者 |

|---|---|---|---|

| 社葬 | 会社 | 故人の関係者、会社関係者など広い範囲 | 会社 |

| 合同葬 | 会社と遺族 | 故人の関係者、会社関係者など広い範囲 | 会社と遺族で 分担 |

| 家族葬 | 遺族 | ごく親しい身内 | 遺族 |

この比較表を通じて、それぞれの葬儀形式が持つ特徴と、費用や手配の違いを視覚的に理解できるため、自社の状況に最も適した形式を検討する際の判断材料となるでしょう。

社葬のメリットとデメリットを徹底比較

社葬には、故人の功績を称えるだけでなく、会社の未来を左右する重要なメリットがある一方で、無視できないデメリットも存在します。この章では、会社の対外的な評価や社員への影響、遺族への配慮、準備や費用に関する側面から詳しく解説します。メリットとデメリットを客観的に比較することで、後悔のない選択ができるようになるはずです。

社葬を行うメリット:故人の功績を称え、会社の信頼を高める

社葬を行うことは、故人への最後の敬意を表すと同時に、会社のブランド価値を高める重要な儀式となります。

まず、故人の功績を称える最後の機会となります。故人の在りし日の功績や人柄を、社内外の多くの関係者に伝えることで、故人への感謝と敬意を深く表すことができます。

また、会社の対外的な評価やブランドイメージを向上させる効果も期待できます。多くの参列者を迎え、盛大に執り行うことは、会社の社会的地位や安定性、故人に対する深い配慮をアピールする機会となり、社会的な信頼を築くことにつながります。

さらに、社員のモチベーションや一体感を醸成する効果もあります。社員が一堂に会して故人を偲ぶ儀式は、故人が築き上げた社風や精神を再認識する機会となり、組織の一体感やロイヤルティを高めます。

最後に、ビジネス関係の維持・強化につながります。取引先や関係企業の参列機会を設けることで、長年にわたる故人の努力によって築かれた良好なビジネス関係を継続・強化する場となります。

社葬のデメリット:時間や費用、遺族への負担など

社葬には多くのメリットがある一方で、デメリットも存在します。これらのデメリットを事前に理解しておくことが、後悔しない選択をする上で重要です。

まず、準備期間が長く、多大な工数がかかる点が挙げられます。社葬では、一般的な葬儀よりも多くの手配や調整が必要となるため、葬儀委員長や事務局に選出された担当者は、通常業務と並行して準備を進める必要があり、大きな負担となります。

次に、高額な費用が発生する可能性があります。参列者の規模や会場の格式によっては、一般的な葬儀よりも高額な費用が発生するケースが多いです。そのため、事前に詳細な見積もりを取り、会社の予算と照らし合わせることが大切です。

また、遺族への配慮が必要となります。故人のプライベートな側面と会社の公的な側面をどのようにバランスさせるか、ご遺族との間で調整が難航する場合があります。特に、社葬と密葬を別々に行う場合、遺族の負担が増すため、密なコミュニケーションが不可欠です。

故人の意向と異なる可能性があることも考慮すべきです。故人が生前に「身内だけで静かに送ってほしい」と希望していた場合、社葬の開催がその意向に反する可能性があります。この場合、遺族の心情に配慮し、合同葬など別の形式を検討することも重要です。

これらのデメリットを理解し、事前に十分な準備と対策を講じることで、トラブルを回避し、故人、遺族、そして会社にとって最適な社葬を実現できます。

社葬の費用相場と内訳、予算を抑えるポイント

この章では、社葬にかかる具体的な費用について、相場、主な内訳、そして予算を抑えるためのポイントを解説します。社葬の費用は、参列者の規模や会場の格式によって大きく変動するため、あらかじめ目安を把握しておくことが重要です。費用に関する知識を深めることで、計画的かつ効率的な準備を進めることができます。

社葬の費用相場と主な内訳

社葬の費用相場は、参列者の規模や内容によって大きく変動しますが、一般的な葬儀よりも高額になる傾向があります。

主な費用項目は以下の通りです。

- 会場費: 会場の規模や利用時間によって費用が変動します。

- 飲食費: 参列者の人数によって費用が変動します。

- 返礼品費: 参列者への返礼品にかかる費用です。

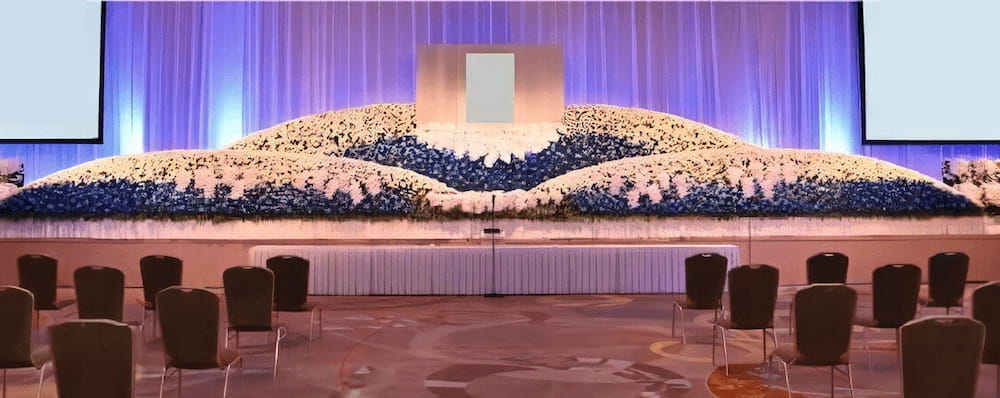

- 供花費: 祭壇や会場に飾る供花にかかる費用です。

- 人件費: 葬儀社スタッフの人件費です。

- その他: 会場設営、印刷物、備品・事務用品などにかかる費用が含まれます。

これらの費用は、会社が負担することが一般的ですが、中には遺族が一部負担するケースもあるため、事前に葬儀社と相談して明確にしておくことが大切です。

社葬の予算を抑えるための3つのポイント

社葬の費用は高額になりがちですが、いくつかのポイントを押さえることで、予算を抑えることが可能です。

- 早期に信頼できる葬儀社に相談する: 故人が逝去した後、すぐに社葬の経験が豊富な専門の葬儀社に相談することで、無理のないプランニングが可能となります。早期に準備を進めることで、費用を抑えるための代替案や工夫を検討する余裕が生まれます。

- 参列者の範囲を明確にする: 社葬の規模は費用に直結するため、事前に参列者数を想定し、適切な規模の会場を選ぶことで無駄な費用を削減できます。故人と会社の関係性、役職などを考慮し、参列者を絞り込むことも有効です。

- 返礼品や供花を事前に選定する: 葬儀社との打ち合わせで、予算に合わせた返礼品や供花のプランを相談することが重要です。返礼品や供花は、費用全体に占める割合が大きくなるため、事前に選定しておくことで、費用をコントロールできます。

社葬準備の具体的な流れと失敗しないための注意点

この章では、社葬の準備から当日までの流れと、失敗しないための具体的な注意点について解説します。社葬は、多岐にわたる手配や調整が必要であり、多忙な業務と並行して行うには、効率的な進行が不可欠です。この記事を通じて、スムーズな準備とトラブル回避のための知識を身につけてください。

社葬開催までのスケジュールと具体的なタスク

社葬は、故人が逝去したとの知らせを受けてから、開催までの一連のタスクを計画的に進める必要があります。以下に一般的なスケジュールとタスクを時系列で示します。

- 訃報連絡(逝去直後): 遺族から連絡を受け、まずは社内の関係者、役員、主要な取引先などに訃報を伝えます。

- 葬儀委員長の選定(逝去後1~2日): 社葬の責任者として、葬儀委員長を選定します。通常は社長や役員が務めます。

- 葬儀社の決定(逝去後2~3日): 社葬の経験豊富な葬儀社を選定し、密葬や社葬の具体的な手配について相談します。

- 通知書・弔辞の作成(逝去後数日~1週間): 社内外の関係者への通知書、社葬当日に読み上げる弔辞などを作成します。

- 会場手配(逝去後数日): 参列者数に応じた適切な会場を手配します。

これらのタスクを「誰が」「何を」「いつまでに」行うべきかを明確にすることで、担当者の負担を軽減し、スムーズな進行を促すことができます。

トラブルを避けるための3つの注意点

- 遺族への配慮を怠らない: 故人の意向や遺族の心情に寄り添い、密なコミュニケーションを心がけることが最も重要です。社葬の準備は遺族との連携なしには進められません。ご家族の希望を丁寧にヒアリングし、尊重する姿勢を示すことが、後々のトラブルを避けるために不可欠です。

- 専門の葬儀社に相談する: 社葬は一般的な葬儀よりも複雑な手続きやマナーが求められます。経験豊富な専門業者に依頼することで、複雑な手続きやマナーに関する不安を解消し、担当者の負担を軽減できます。また、不測の事態にも迅速に対応できるため安心です。

- 社内・社外の関係者との連携を密にする: 社葬には多くの関係者が関わります。社内では、総務部や広報部、秘書室などが連携し、社外では取引先や葬儀社との情報共有が不可欠です。密な連携体制を構築することで、当日の混乱を防ぎ、円滑な進行を実現できます。

社葬に関するよくある質問(FAQ)

この章では、社葬の開催を検討する担当者からよく寄せられる質問について解説します。費用や香典、弔辞に関する疑問を解消し、社葬に関する知識を深めていきましょう。

Q:費用はすべて会社が負担するのですか?

A:法的には明確な規定はありませんが、一般的には会社が主催者として全額負担します。これは、社葬が会社の儀式であり、故人の功績に報いることを目的としているからです。ただし、遺族と相談し、一部費用を遺族が負担するケースもあります。

Q:香典は受け取るべきですか?

A:一般的に、社葬では香典を辞退することが多いです。これは、ご家族の負担を軽減するため、また、社葬を会社の行事として厳粛に執り行うためです。香典を受け取らない場合は、その旨を事前に通知書などで明確に伝える必要があります。

Q:弔辞は誰が読むべきですか?

A:通常、社葬の主催者である葬儀委員長や、故人と特に親しかった関係者が読み上げます。弔辞は故人への最後の言葉であり、故人の功績や人柄を伝える重要な役割を担います。故人との関係性や、会社の慣例を考慮して選定することが重要です。

まとめ:後悔しない社葬の選択のために

この記事では、社葬のメリットとデメリットを中心に、開催を検討する上で必要な知識を網羅的に解説しました。社葬は、故人の功績を称え、会社の信頼を向上させる一方で、費用や準備期間など、考慮すべきデメリットも多い重要な儀式です。

後悔しない選択をするためには、メリット・デメリットの客観的な比較だけでなく、故人や遺族の意向、そして会社の将来的なビジョンを総合的に判断することが大切です。

多忙な業務の中でもスムーズに、そして後悔のない形で準備を進めるためには、社葬を専門とする葬儀社に相談することが最も有効な手段です。専門の葬儀社に依頼することで、複雑な手配やマナーに関する不安を解消し、故人、ご家族、そして会社にとって最善の社葬を実現できるでしょう。