訃報を受けたら

取引先より訃報を受けたら何をすべきか

取引先・関係先の弔事は、生前お世話になった故人への感謝、哀悼の気持ちを伝える場です。取引先の弔事にどう対応するかは、企業の印象を左右するばかりでなく、今後の取引にも関係する場合があるかもしれません。総務・人事・秘書の各部門の担当者は取引先・関係先に心を配りながら、丁寧かつ迅速に対処していくことが望まれます。

1.訃報を受けた時

現在では、メールやFAXにて訃報を受ける場合が多くなっておりますが、電話にて連絡を受けた場合は、まずお悔やみの言葉を述べます。お悔やみの言葉としては、「この度は誠にご愁傷さまでございます。心からお悔やみ申し上げます」などの言葉が一般的です。

電話では相手のお顔が見えないので、言葉を丁寧に選び、悲しみの気持ちを込めて対応しましょう。訃報を受けたら即座に上司に報告することが大切です。また、こうした場合に備えて総務・人事・秘書の各部門の連絡網を作成しておくことをお勧めします。取引先・関係先の弔事に際しては、社内の役員以上が対応できる準備をしておくと良いでしょう。特に会長・社長をはじめ取締役が参列する場合は、急いで既定のスケジュールを変更する必要があるかもしれません。社内間での共有が遅れることで、会社全体での対応ができなくなってしまう恐れがあります。

2.日時・式場を確認し、弔電を送る

訃報を受けたら「いつ」「どなた」がご逝去されたのかを確認し、葬儀の日時と式場を確認します。

弔電を送る場合もありますので、喪主名、式場の住所や電話番号も伺っておきましょう。弔電は葬儀の開式前までには、会場に届くようにします。 弔電の宛先は面識の有無にかかわらず喪主とし、差出人は社長名か担当役員名とします。

3.社葬、お別れの会には誰が参列すべきか

会社を代表して社葬・お別れの会に参列するのですから、慎重な人選が大切です。故人が会長や社長など企業の中心的存在であれば、参列する側も、同等の役職にあたる人が参列するべきでしょう。

場合によっては役員会やそれに準ずる会議、または総務・人事・秘書部門の連絡会議を招集し、社葬・お別れの会への対応を協議しましょう。会議では、誰が参列するか、何人参列するか、香典の金額、手伝いのために社員を派遣するべきか、否か、などを決定します。

気を付けたいのは、社葬・お別れの会に参列する代表者は、故人に対して同等以上の役職に就いている社員・役員を選ぶことがマナーです。同等以上の役職を有する社員・役員が参列することは、故人の功績に対する敬意と、会社に対する自社の姿勢をそのまま示すことになりますので、十分な配慮が必要となるでしょう。

4.社葬・お別れの会の手伝いについて

社葬・お別れの会の手伝いを依頼されることがあるかもしれません。受付やご案内など社員の派遣についても先方に確認しましょう。取引先・関係先へのそうした誠意が、故人への深い弔意の表れであると感じ取っていただけるでしょう。必要とのお返事をいただいたら、「いつ」、「どこに」、「何人派遣したら良いか」などを伺い、派遣する社員の人選に入りましょう。お手伝いをする社員は、経験豊富なベテラン社員を選ぶことが重要です。また、取引先・関係先にお手伝いを申し出る場合は、押しつけがましくならないよう、さりげなく伝えることが重要です。

5.枕花・供花・供物を手配する

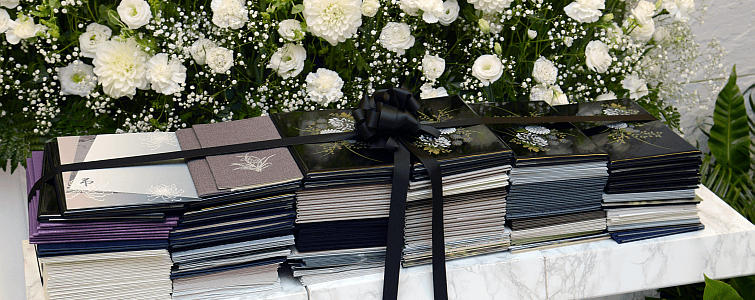

枕花は、故人との関りが深かった場合は、いち早く手配し故人の枕元にお供えするお花です。また、式場にお届けする供花・供物は、本来持参して霊前に供えるべきものですが、現在は葬儀社および生花店に依頼し、式場まで届けてもらうことが多いようです。

社葬・お別れの会の通知状(案内状)に供花・供物を辞退する旨の内容が記載されていた場合は、遺族や先方の会社の意向に従い、記載がない場合は手配を進めます。

6.香典の準備

社葬・お別れの会の通知状(案内状)に、香典辞退の旨が記載されていない場合は、香典の用意も必要です。

香典には、表書きや袋・水引の選び方、包み方から渡し方まで、さまざまな決まりごとがあります。詳細については、下記をご参照ください。

また、香典は辞退されていても、供物や供花については受け付けられている場合があります。香典や供花・供物も辞退されているのか、受け付けされているのか、わからない場合は問い合わせておきましょう。会場に着いた代表者から「他社からの供花が出されていた」というような緊急事態の電話が入らないよう十分に配慮するべきでしょう。

※本項目は、講談社発刊/セレモア監修『社葬のすべて』から、一部内容を引用しております。