- 社葬・お別れの会・合同葬ならセレモア

- 社葬の知識

- 参列のマナー

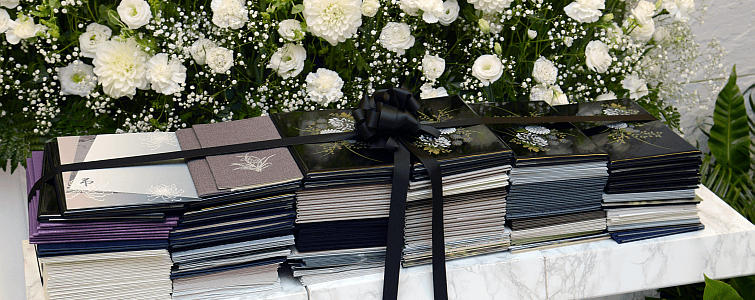

- 香典袋(不祝儀袋)の書き方 マナーと準備

香典袋(不祝儀袋)の書き方 マナーと準備

香典袋は宗教・宗派により種類や書き方が変わります

「香典」には、表書きの書き方や袋・水引の選び方、包み方から渡し方まで、さまざまなルールやマナーがあります。

社葬・お別れの会・合同葬においても、香典袋の種類や書き方が変わります。一般的なマナーとしては、故人や喪家側の宗教形式に合わせることが良いとされています。

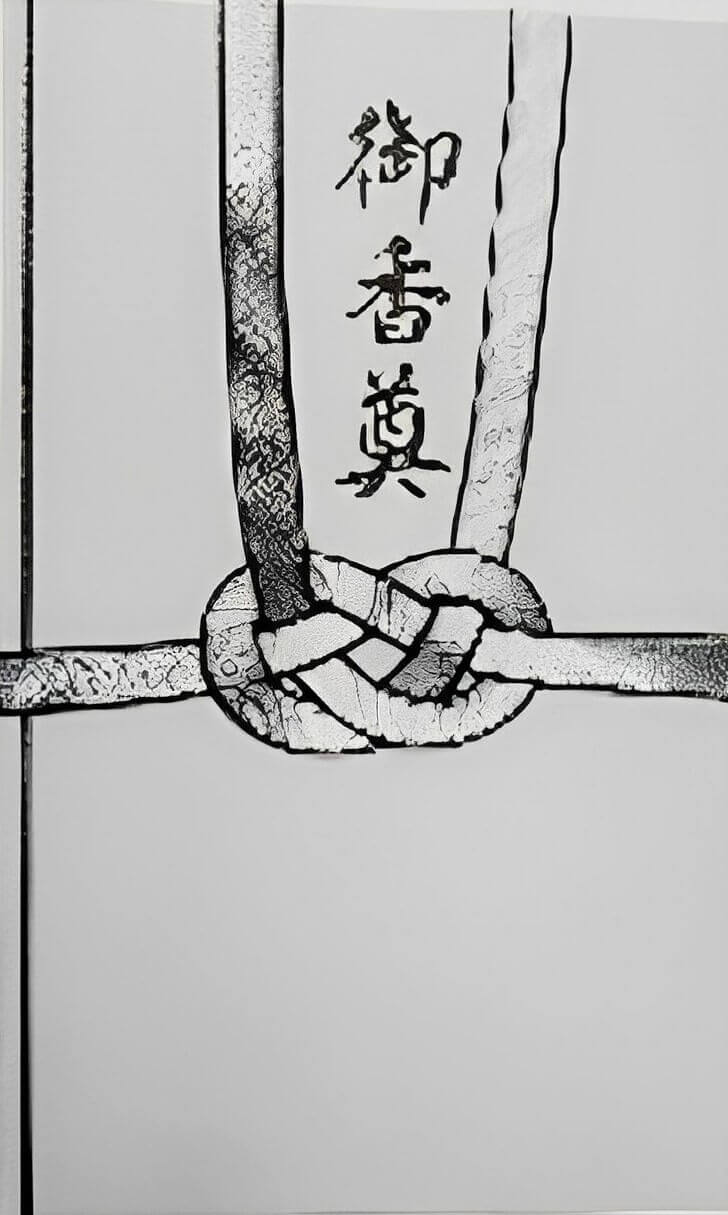

【仏式】

「御霊前」(ごれいぜん)

「御香典」(ごこうでん/おこうでん)

「御香料」(おこうりょう)

四十九日以降は「御仏前」または「御佛前」と記入します。

無地か蓮の花があしらわれた香典袋、白黒の水引を使います。

但し、浄土真宗の場合は最初から「御仏前」または「御佛前」と記入します。

【神式】

「御神饌料」(ごしんせんりょう)とすることもありますが、

「玉串料」(たまぐしりょう)

「御榊料」(おんさかきりょう)

「御霊前」(ごれいぜん)

「御神前」(ごしんぜん)

無地の香典袋、双銀の水引を使います。

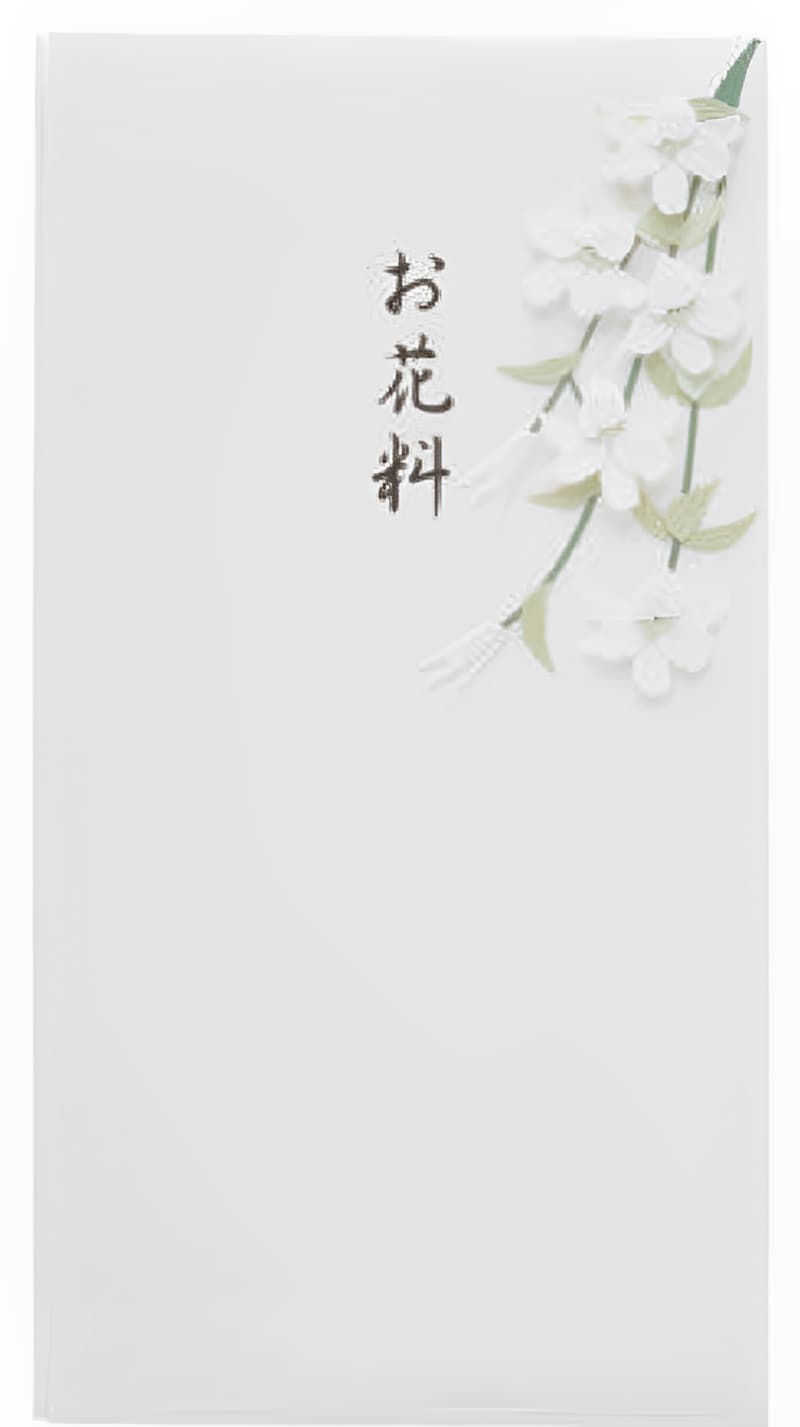

【キリスト教式】

「御花料」(おはなりょう)

「献花料」(けんかりょう)

「御霊前(カトリック)」(みたまえ)

「御ミサ料(カトリック)」

「忌慰料(プロテスタント)」(きいりょう)

などです。

無地か、ユリの花や十字架があしらわれた香典袋を使います。

故人が無宗教だったり、葬儀の参列までに宗派がわからなかったりする場合は、「御香料」や「御香資」と書くのがよいとされています。

「御香料」と「御香資」は、ともに「香を供える」意味があり、すべての宗教・宗派に共通して使える表書きです。

「御霊前」も幅広く使える表書きですが、浄土真宗やプロテスタントを信仰している故人に対しては適切ではないとされています。香典袋も蓮の花の入っているものは仏式のみですので、ご注意ください。

香典袋(外袋・中袋)の書き方

香典袋は、基本的に「外袋」と「中袋」の2つによって構成されます。中袋にはお金を入れ、それを外袋で包みます。ここでは、外袋と中袋に書くべき項目について紹介させていただきます。

<香典袋に書く内容>

①外袋…表書き、名前

外袋には、表面(おもてめん)の上段に「表書き」を書きます。表書きとは、「御霊前(ごれいぜん)」や「御仏前(ごぶつぜん)」など、香典を贈る際の名目のことです。仏式の通夜や葬儀では、「御霊前」と書き、前述の通り、表書きは故人が信仰していた宗教によって書き方が変わってきます。

表書きは楷書で、会社名、役職、氏名をフルネームで書きます。こうした公の場では、フルネームを書くことが適切です。名字だけなどの場合、不遜と受け取られる場合もありますので、気を付けましょう。

香典の表書きの名前は3名ぐらいまでならば連名でも良いと言われていますが、それ以上のときは「○○一同(または○○有志)」とし、全員の名は別紙に記入し香典袋に同封しましょう。

②中袋(表面)…金額

金額の数字は、10,000円なら「金壱万圓」、30,000円なら「金参万圓」のように「旧漢数字」を使って「縦書き」で書きます。その他の漢数字については下記を参照してください。また、金額の前には「金」をつけ、後に「也」と書きます。たとえば、3,000円なら「金参仟圓也」、10,000円なら「金壱萬圓也」、50,000円なら「金伍萬圓也」と書きましょう。

<旧漢数字を使った金額の書き方例>

| 算用数字 | 旧漢数字 |

|---|---|

| 2,000円 | 弐仟圓 |

| 3,000円 | 参仟圓 |

| 5,000円 | 伍仟圓 |

| 7,000円 | 七仟圓 |

| 10,000円 | 壱萬圓 |

| 算用数字 | 旧漢数字 |

|---|---|

| 30,000円 | 参萬圓 |

| 50,000円 | 伍萬圓 |

| 70,000円 | 七萬圓 |

| 100,000円 | 拾萬圓 |

※仟は千でもかまいません。

※萬は万でもかまいません。

③中袋(裏面)…郵便番号、住所、名前

会社の住所、代表電話番号、代表者の名前を記入します。社葬・お別れの会の運営関係者が後で整理するときに役に立ちますので間違いのないように正確に記入しましょう。

香典の金額はいくら包めばよいかについては、こちらの記事を参考にしてください。

香典袋に書く際の注意点

香典袋に書く時には、一般的に使う墨よりも水分量の多い薄墨(うすずみ)と筆を使って書きます。これには「故人を思い、涙がこぼれて墨が薄まった」という意味が込められ、お悔やみの気持ちを表すために昔から用いられてきたと伝えられています。弔事用の薄墨の筆ペンが一般的となっている現在では、必ずしも墨を用意して水で薄め、筆を使って書く必要はありません。薄墨の筆ペンがない場合は、黒のサインペンを使用してもよいですが、ボールペンや鉛筆は失礼にあたるため避けましょう。

最近では、表書きがプリントされた香典袋や弔事用のスタンプが販売されていますが、手書きにする方が作法に則っていると言えるでしょう。大切な得意先・取引先の社葬・お別れの会・合同葬であれば、なおのことです。書き方のマナーを守って、丁寧に心を込めて書きましょう。

香典袋へのお金の入れ方

中袋へのお金の入れ方については、香典では、袋の表面に対して、お札の肖像画を下に向けて入れるのがマナーとされています。

肖像画を下に向けることで「故人の死を悼んで顔を伏せる」という意味が込められています。ただしお札の上下の向きは、地域の慣習によって変わります。お札を同じ向きにそろえて、肖像画が下を向いていれば、そこまで気にする必要はないでしょう。

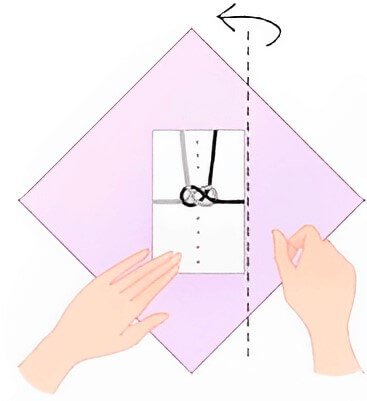

香典袋のふくさへの包み方

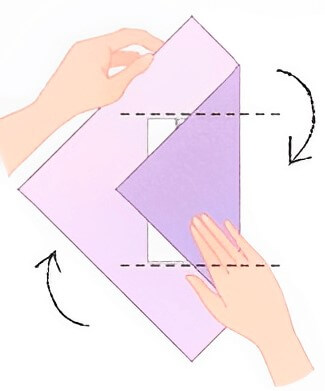

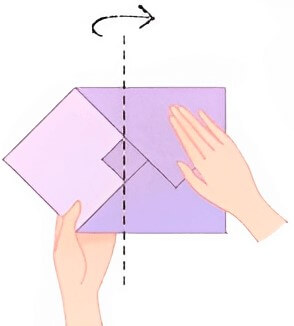

香典袋をふくさの中央より少し右寄りに置きます

ふくさの右側を香典袋にかぶせます

下、上、左の順にかぶせていきます

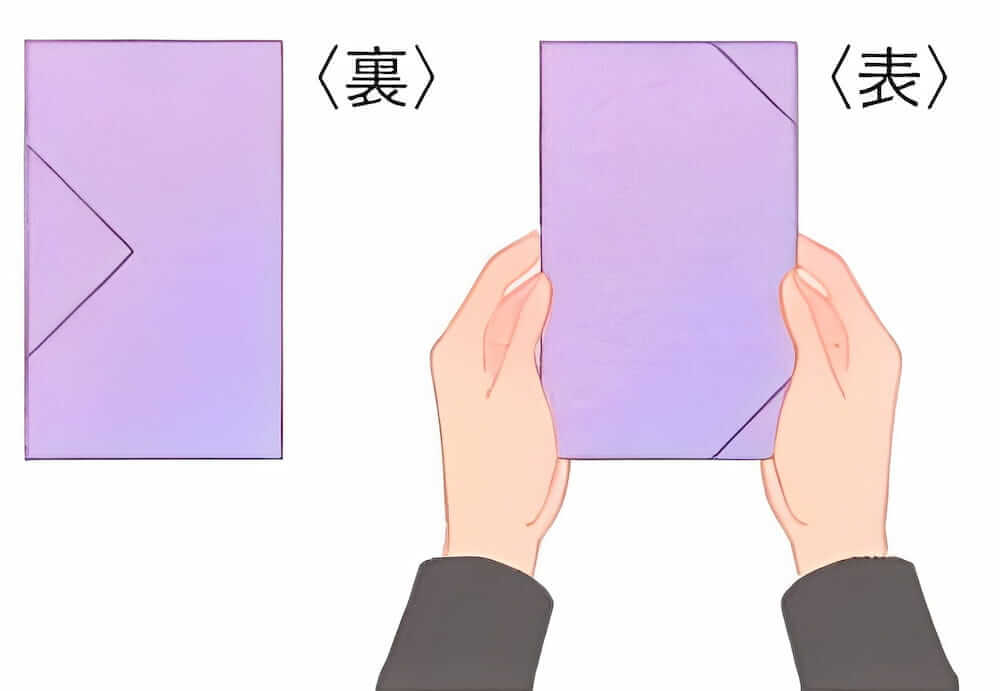

正しい包み方は、裏に返したときに、左前になります。

弔辞用にはグレーや青といった寒色系のふくさを用います。

紫色のふくさは、慶弔どちらでも使用できます。

香典の渡し方

香典は受付で渡します。受付では一礼をしてお悔みの言葉を伝え、ふくさを開いて香典袋を取り出したら、ふくさを手早くたたみ、その上に香典袋を乗せ、両手で渡します。

香典はお世話になった故人を偲び、感謝の意を表すものです。

事前にマナーを確認の上、準備をしましょう。

※本項目は、講談社発刊/セレモア監修『社葬のすべて』から、一部内容を引用しております。

.jpg)