お別れの会とは

- 準備や当日の流れなど徹底解説 -

「お別れの会」とは、亡くなった方を送るお葬儀(密葬)が家族・親族で行われた後、改めて知人や友人が集まって故人を偲ぶために開かれる場です。もしもの時に適切な対応が取れるよう、お別れの会について詳しく解説していきます。

1.お別れ会とはどのようなものか

「お別れの会」とは、亡くなった方のゆかりのある方々を集め、故人を追悼する場です。「偲ぶ会」とも呼ばれますが、「お別れの会」が葬儀後の四十九日の法要までに行われることが多いのに対し、「偲ぶ会」は四十九日の法要以降も開催できるといった違いがあります。

一般的に社葬は儀式に重きをおいて厳粛に執り行われるのに対し、「お別れの会」は、宗教にとらわれることなく、読経やお焼香などを行わないことも多く、参列者の挨拶や献花を中心とした自由な形式で行われます。

式典を中心とする場合や、おもてなしの会食をメインとした場合など、そのあり方はさまざまです。会場も葬儀専用式場以外に、ホテルなどで行われることもあります。

会社として行う場合、お別れの会はこのような場合に選ばれています。

- 「故人の功績をしっかりと社内外へ伝え、弔意を示したい」

- 「宗教にとらわれず、自由な形式で行いたい」

- 「参列者にしっかりおもてなしをし、故人を偲んでもらいたい」

2. お別れの会の特徴

開催時期

一般的には、密葬から概ね40日前後に行われることが多いです。ただし、年末年始などは繁忙期と重なるため、遺族と参列者の事情を考慮して避けられることもあります。

開催形式

お別れの会・偲ぶ会は、宗教にとらわれない自由な形式のため、式全体の構成を主催者側で決められる事が大きな特徴です。ホテルやレストランなどを利用して行われることも多く、おもてなしの会食を中心とする場合や式典を重視した場合など、さまざまな形式で開催されます。

3. お別れの会当日までの準備

社葬取扱規程に従いお別れの会の基本方針を決め、お別れの会当日までのタイムスケジュールを作成し具体的な準備を進めていきます。

お別れの会の告知(社外・社内へのお知らせ)

お別れの会当日までの準備

臨時役員会

臨時役員会では、ご遺族の意向も考慮し基本方針を決定していきます。

<臨時役員会で決めること>(基本方針)

①宗教形式の決定

②社葬形態の決定

③社葬規模の決定

④式場・日時の決定

⑤弔辞者の選定

⑥葬儀委員長の決定

⑦葬儀実行委員長の決定

⑧概算予算の決定

⑨香典・供花・供物の取り扱いの決定

⑩葬儀社の決定

社内通達

まず、臨時役員会で決定した基本方針に基づき、担当部署からお別れの会に関する社内通達文を各部署に出します。 社外からの問い合わせに統一した回答ができるよう、情報を共有しておきます。

- 基本方針の内容

- 問い合わせに関する対応の統一

- 社員参列の有無とその範囲

- 遠隔地での拝礼場所(遥拝所)

社外通達

社外への通知(訃報)は、ご遺族の関係先も確認しながら 会社の各部署がもつ関係先(取引先)リストを持ち寄り、 通知状(案内状)送付リストを作成して、発送の手配をしていきます。 香典・供花・供物を辞退する場合は、通知状(案内状)に記載します。

- 総務部

- 人事部

- 秘書室

- 営業部

- 購買部

- 故人の友人知人

- ご遺族の関係先 など

お別れの会の具体的準備

進行要領の決定

進行要領とはお別れの会を滞りなく、実施するための指針となります。

お別れの会実行委員会の編成と役割分担

お別れの会当日の流れや、役割について不測の事態にもすぐに対応できる体制を整えておきましょう。

お別れの会実行委員会のメンバーが中心となり総務・人事・秘書などのご担当者は、当日のタイムスケジュール、 席次、指名献花者など進行要領として決めていきます。

.jpg?v=1003)

- 式次第・タイムスケジュール

- 席次・拝礼順の決定

- 弔辞者・指名献花者・来賓の決定

- 立礼者の決定

- 経歴書の作成

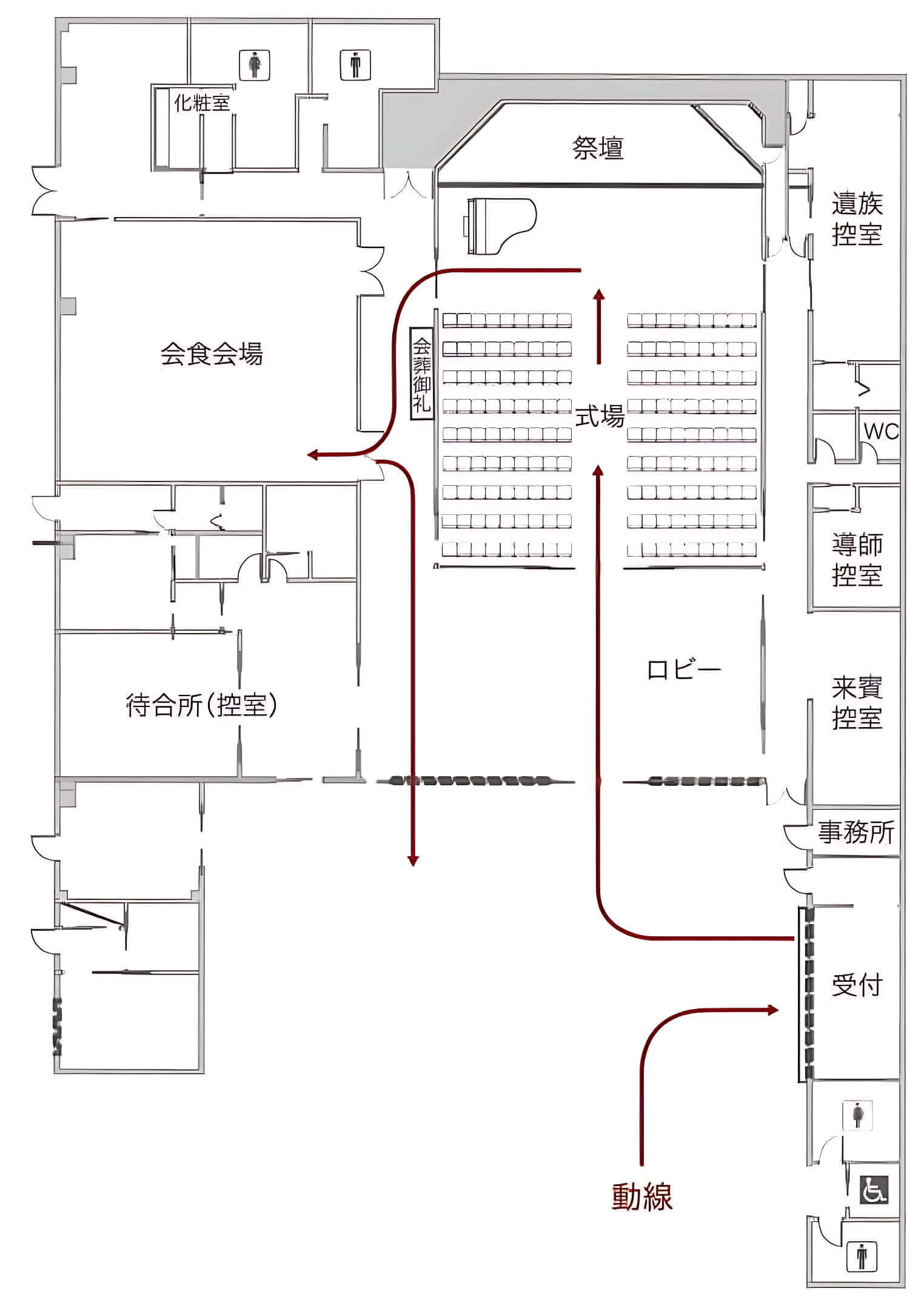

式場レイアウトと動線の決定

式場見取り図を参考に、ご遺族や宗教家、来賓の控室、受付の場所など 動線を考慮しながら式場レイアウトを決定します。 雨天の場合も想定しておきましょう。

式場レイアウトと導線の考え方(参考例)

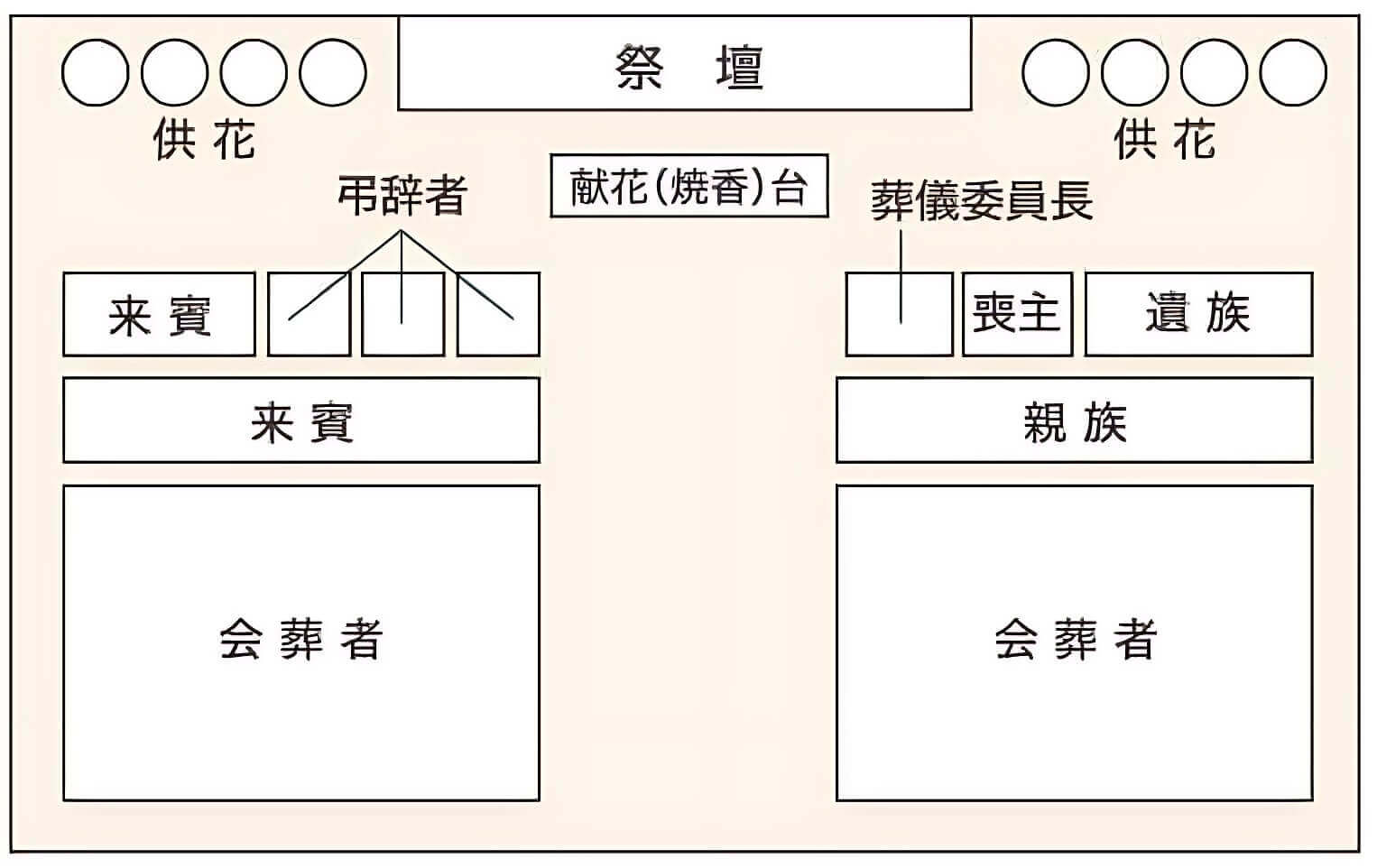

席次の考え方(参考例)

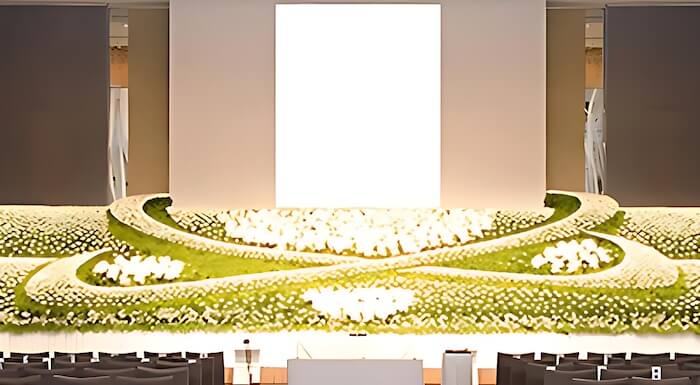

祭壇・遺影・メモリアルコーナーの準備

故人がお好きだった花をあしらったり、その方の人柄を表す装飾などを施した祭壇は、お別れの会を印象的なものにしてくれます。 写真や遺品の展示、メモリアル映像の放映は、故人の思い出を振り返るきっかけとなり、会社の歴史を伝えることができます。

4. お別れの会当日の流れ

お別れの会当日の流れ

進行要領に基づき、お別れの会当日にリハーサルを行い詳細を確認します。リハーサルの後、係員は各責任者の指示により準備を進め、タイムスケジュールに基づきお別れの会を進行します。

①開場

②遺族のお出迎え

③進行の確認(リハーサル)

④供花・供物・弔電の確認

⑤受付案内

⑥案内・入場

開催内容(式次第)

お別れの会・偲ぶ会(式典がある場合)

式典を重視した形式は、友人・知人が主催のお別れ会で選ばれるケースが多く見られます。

- 11:00

①開式の辞

- 11:01

②黙祷

- 11:02

③経歴紹介

- 11:07

④献奏

- 11:10

⑤お別れの詞(1)

- 11:15

⑥お別れの詞(2)

- 11:20

⑦弔電奉読

- 11:23

⑧お別れの会委員長謝辞

- 11:28

⑨喪主挨拶

- 11:33

⑩お別れの会委員長献花

- 11:34

⑪ 喪主献花

- 11:35

⑫ 遺族・親族献花

- 11:40

⑬ 弔辞者・来賓・会葬者献花

- 12:30

⑭ 閉式の辞

⑮会食・懇談

お別れの会・偲ぶ会(式典がない場合)

家族や親しい方との温かい雰囲気で行うスタイルで、式典を重視しないことで、オリジナリティ溢れる会にすることが可能です。

ホテルなどで行われることも多いですが、式場内に故人を偲ぶ思い出の品を展示するメモリアルコーナーを設けたり、故人の好きだった曲を流すと、より印象的な会となります。

- 11:00

①開場

- 11:01

②献花

- 11:20

③お別れの会委員長謝辞

- 11:25

④会食・懇談

- 13:00

⑤挨拶

5.お別れの会終了後の対応

お別れの会終了後に行うことは、御礼のご挨拶から各種名簿の整理保管、記録整理、経理上の処理まで多岐にわたります。これらの事後処理を丁寧に行うことが、会社にとって重要です。

関係者への御礼

- お別れの会委員長(社外の方に依頼したとき)

- 弔辞者(遠方でない限り、会社の代表者が直接訪問)

- 主要な来賓など

- 供花、供物、弔電をいただいた先(御礼状の発送)

記録整理

- 弔辞・弔電の整理

- 香典・供花・供物の整理

- 会葬者名簿の整理

- お別れの会報告書の作成など

- 会計報告書の作成

6. お別れの会でよく利用される会場

セレモア立川会館 白峯殿

お別れの会・偲ぶ会など、形態・要望に合わせた式場選びが大切です。

オークラ東京(東京都港区)

オークラ東京はホテル御三家のひとつで、港区にある日本を代表するホテルです。

2019年9月「The Okura Tokyo」となり、「オークラ プレステージタワー」「オークラ ヘリテージウイング」の2つのブランドを持つホテルへ生まれ変わりました。

京王プラザホテル(東京都新宿区)

京王プラザホテルは、国内最大の乗降客数の新宿エリアを代表するホテルです。1971年、日本初の超高層ホテルとして誕生した歴史と格式のあるホテルです。

帝国ホテル東京(東京都千代田区)

帝国ホテル東京はホテル御三家のひとつで、千代田区にある日本を代表するホテルです。

1890年海外からの賓客を迎える「日本の迎賓館」として開業しました。

各企業のイベント、行事でも多数利用されています。

パレスホテル東京(東京都千代田区)

パレスホテル東京は、東京都千代田区丸の内にあるパレスホテルチェーンの旗艦ホテルです。皇居に隣接する建物として、周辺環境の調和と一流ホテルとしての品格にこだわった外観のホテルです。地下鉄大手町駅、地下通路直結の利便性の高いロケーションです。

ホテルニューオータニ(東京都千代田区)

ホテルニューオータニはホテル御三家のひとつで、千代田区にある日本を代表するホテルです。

1964年の東京オリンピック開催に合わせ開業しました。

ザ・メイン、ガーデンタワー、ガーデンコートの3棟で成り立つホテルです。

セレモア立川会館 白峯殿(東京都立川市)

セレモア立川会館 白峯殿は昭和記念公園の東、すずかけ通りに面した多摩エリア最大の葬儀式場です。家族葬や一般葬から2,000名規模の社葬・お別れの会・合同葬まで、あらゆるお葬儀に対応可能な、大規模葬儀式場です。

参考:お別れの会に参列する際のマナー

ここからはお別れの会に参列する際のマナーをご紹介します。

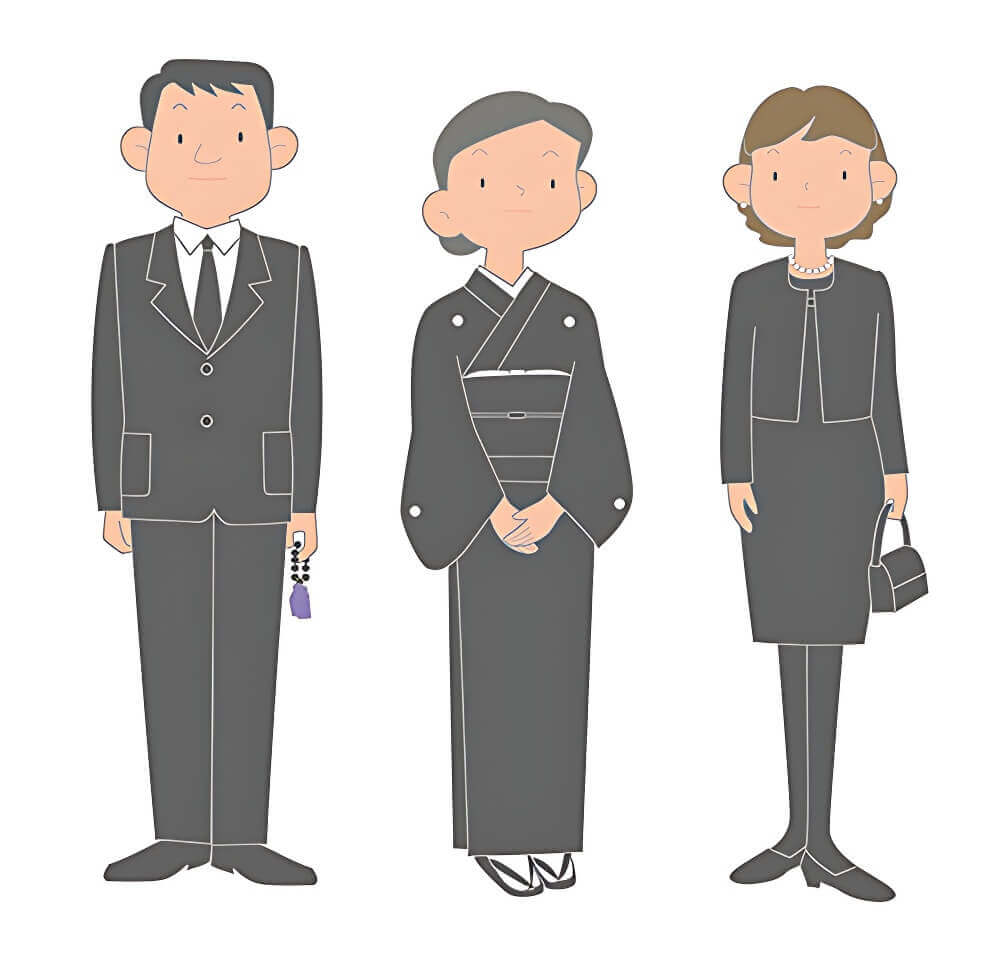

お別れの会に参列する際の服装

お別れの会に参列する際の服装は、案内状に記載されている内容に従いましょう。

「平服でお越しください。」と記載がある場合は、主催者側の意向ですので、平服で参列して問題ありません。ただし、平服だからといって、カジュアルな普段着を意味するわけではありません。主催者側は礼服を着用していることが多く、バランスを欠いた服装は避けるとよいでしょう。

<男性の場合>

ダークスーツに、白いワイシャツ、黒やダークグレーのネクタイがよいでしょう。お別れの会の会場はホテルやレストランの場合もあります。「黒ネクタイはNG」のような制限があることもありますので、そのような注意事項がある場合は、必ず従うようにしましょう。

<女性の場合>

落ち着いた色のスーツを選びます。

喪服より少し柔らかい印象を与える装いを意識するとよいでしょう。

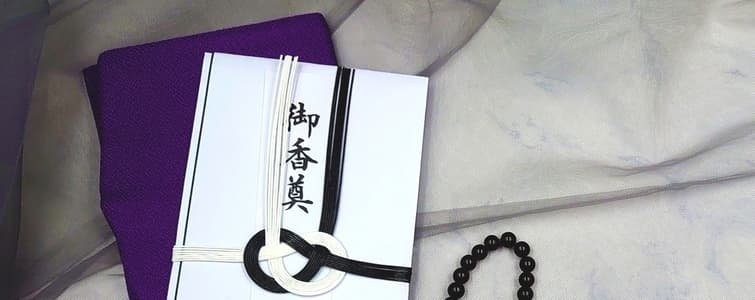

お別れの会の香典について

お別れの会・偲ぶ会では会費制の場合が多いため、案内状に記載されている会費を持参すれば香典は必要ありません。

案内状に記載がない場合には、香典を持参しましょう。その場合、金額は1~2万円が相場になります。

飲食を伴うお別れの会・偲ぶ会では香典に飲食代の1万円を加えた金額とすることが多いです。

香典は不祝儀袋や無地の白い封筒に入れ、表に「御香典」「御花料」などと書き、内袋には住所、氏名、連絡先、金額を記載します。

ご遺族が香典や会費を受け取らない場合には、案内状に「香典辞退」と書かれていますので、案内状の内容に従うとよいでしょう。

.jpg)

自由な形式(無宗教形式)で行うことが増えてきているお別れの会。しかし、自由な中でも、やはり会社としての方針や新体制の紹介等、会社として大切なことを伝える場であることは変わりなく、会社としてのお別れの場であることは常に念頭においておく必要があります。セレモアでは、密葬からお別れの会まで一貫してサポート対応しております。

安心の3つのポイント

- 徹底した危機管理

- 経験と実績で

的確なアドバイス - 経済性と明確な費用

社葬・お別れの会ご相談デスク

ご要望に沿って、社葬・お別れの会に関するあらゆる企画提案を行い、事前のお見積りを作成いたします。ご希望のご相談方法をお選びいただけます。

支社・営業所・店舗・式場にて、社葬、お別れの会、合同葬に関するご相談を承ります。

社葬・お別れの会・合同葬の事前相談からお急ぎのご依頼まで24時間365日深夜早朝いつでもご連絡ください

- 電話相談

- メール相談

- 直接のご相談

- 出張相談

※本項目は、講談社発刊/セレモア監修『社葬のすべて』から、一部内容を引用しております。